2022

|

27 ноября – 110 лет Меликову Ивану Гавриловичу, члену Союза журналистов РСФСР, поэту

Подробнее >>>16 октября1943 года Иван Меликов ушел на фронт. Старший сержант Меликов воевал на 4-м Ленинградском, Украинском фронтах, был командиром артиллерийского орудия, старшиной батареи, литературным сотрудником дивизионной газеты. Награждён орденом Красной звезды, девятью медалями, в том числе медалью «За освобождение Праги». Вернувшись с войны в октябре 1945 года, Иван Меликов стал работать в газете «Алтайская правда». В разные годы он был собственным корреспондентом газеты в районах края, в Рубцовске и Бийске. В 1962 году в Алтайском книжном издательстве вышел сборник «Степные рыцари», объединивший его газетные очерки, посвященные труженикам родного края: трактористам, зоотехникам, свекловодам, учителям. С 1965 по 1969 годы Иван Гаврилович возглавлял студию Бийского телевидения, работал в газете «Бийский рабочий», а в свободное время писал стихи. В Алтайском книжном издательстве были изданы две книги И. Г. Меликова: «Есть метки в памяти» (1967) и «В пору листопада» (1972). «Особую привлекательность стихам Ивана Меликова придает любовь к родной алтайской природе. Негромким своим задушевным голосом рассказывает он о живописных предгорьях, рисует акварельно тонкие пейзажи. И так хочется вместе с ним побывать в поросшей забоке, забредать в светлую речку, наблюдать, как на гибких тальниках повисли бубенчики хмеля, вдыхать аромат дикой малины» - говорил о его творчестве писатель Марк Юдалевич. Иван Меликов ***

Все пройдет. ***

Солнца тонкая обичайка Пристань

Трясет пароход, как в ознобе, Рекомендуем прочитать:

|

|

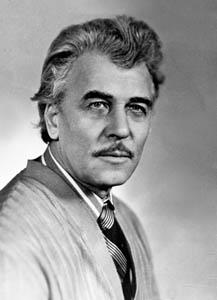

19 октября – 110 лет Михаилу Федоровичу Длуговскому, писателю, журналисту

Подробнее >>>В Бийск 22-х-летний выпускник Томского педагогического института приехал в 1934 году, работал учителем русского языка и литературы в школе имени Крупской. Желание быть в гуще кипучей городской жизни, попробовать себя в литературном творчестве привело его в редакцию газеты «Звезда Алтая». Рабкор Длуговской с восторгом писал о героях гражданской войны и первых пятилеток, о новостройках 30-х годов. Его первые статьи появлялись под псевдонимом «Михаил Востоков». В эти же годы он участвовал в литературном кружке при Центральной городской библиотеке, а с 1938 года М. Длуговской – активный член литературного объединения при газете «Бийский рабочий». В фронтовой биографии Михаила Длуговского – битва за Москву и Сталинград, бои за Варшаву. В 1944-м старший лейтенант Длуговской был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы». Вся послевоенная деятельность Михаила Федоровича связана с журналистикой. «Бийский рабочий» стал главной газетой его жизни. В «Бийском рабочем» публиковались очерки, статьи, стихи, отрывки из документальных повестей М. Длуговского. Долгие годы Михаил Федорович руководил городским литературным объединением. При его содействии начинающие поэты и прозаики города принимали участие в краевых семинарах молодых литераторов, их произведения публиковались в местных и краевых изданиях Десять лет М. Ф. Длуговской был редактором литературно-драматических передач Бийской студии телевидения. В 1967 году при его активном участии по сценарию М. Юдалевича был снят первый фильм о нашем городе, в работе над которым принимал участие В.М. Шукшин. При жизни у М. Ф. Длуговского вышли книги прозы «Дорога в бессмертие»(1967) и «Ветры над Бией» (1971), сборники стихов «Октябрята» (1959) и «В гостях у друзей»(1962). Рекомендуем прочитать:

|

|

7 сентября исполняется 85 лет Шарабарину Дмитрию Ивановичу, поэту, прозаику, члену Союза писателей России.

Подробнее >>>

Все книги Дмитрия Шарабарина написаны человеком, который говорит нам языком поэзии … о великих истинах. Не пафосно, не назидательно, а как бы невзначай – просто, иногда печально, но в то же время с надеждой и верой в светлую сущность человека.

Стихи Шарабарина своеобразны строгой простотой, лаконичной образностью и философским звучанием. Его увлекает желание вместить емкую, значительную мысль в стихотворение, которое тронет читателя ярким и умным немногословием.

По природе своей, по мелодичности Дмитрий Шарабарин – лирик. И удаются ему более всего стихи лирические, выстраданные, в них поэт «весь настежь распахнут» и «ясен современнику»…

Читая лучшие лирические стихотворения поэта, вместе с ним видишь незабываемость заката, слышишь запахи хвои и трав, понимаешь величие гор. Его лирика по-настоящему философична, она учит читателя беречь красоту природы, уникальность каждого прожитого вместе с ней мгновения. ЗОЛОТЫЕ КОЛОКОЛА

Печаль мою ветви качают. ПРОТАЛИНА

Первая проталина, Рекомендуем прочитать:

|

|

18 июня – 110 лет со дня рождения Леонида Александровича Мальцева, библиографа, краеведа

Подробнее >>>Один из друзей Леонида Александровича, писатель Борис Тюльков, написал о нем в своем рассказе «Парнас на улице Толстого»: «Такие люди должны жить вечно, и тогда земля перестанет быть круглой дурой…». В день юбилея Л. А. Мальцева предлагаем фрагменты воспоминаний его друзей и коллег. Вьюжным зимним днем я увидел на одном из каменных бийских зданий маленькое объявление: открывается кружок по изучению английского. Пришел на первое занятие. Увы, оно было и последним, кружок сразу же распался. Но первые английские слова я все-таки услышал. А вскоре обрел и наставника. Превозмогая сковывающую меня застенчивость, я подошел в центральной городской библиотеке к Леониду Александровичу Мальцеву и познакомился с ним. Этот здравствующий и ныне библиотекарь, знаток литературы и искусства, истинный специалист по библиографии, окончил всего лишь местный лесохимический техникум, но читает на всех главных языках Европы. Мне памятен светлый библиотечный зал, где стояла раскидистая пальма и как бы несся по воздуху стремительный бронзовый Меркурий с крылышками у сандалий. Тут — и, само собой разумеется, безвозмездно, по дружбе — Леонид Александрович тренировал и учил меня. Мы читали вслух и переводили «Робинзона Крузо», напечатанного маленькой книжицей по системе «бейзик инглиш». После «Робинзона Крузо» мы брались и за трудные вещи. Банников Н. Шесть вопросов переводчику/ Н. Банников // В мире книг. – 1977. – № 4. – С. 33 -36 Это зал. Читальный зал. Минуешь зал - и тут какой-то малоприпомнившийся тамбурок. Что ж, пойдем по порядку, откроем дверь, которая поближе. За нею – шкафы, шкафы… В каком –то из столов хранился эпидиаскоп, незаменимый в лекторской деятельности хозяина кабинета. Был даже глобус… Мы не замечали этой тесноты. Мы – это совсем зеленые читатели, те, кто посетил библиотеку раз. Другой, третий, а потом неотвратимо пришел в этот кабинет. И вот именно здесь и главным образом благодаря тому - не от мира сего человеку, подписывающегося то «Леонид», то «М», все, кто желал быть хоть чуточку умней, учились. В первую очередь учлись читать книгу, читать по-особенному: и по строчкам, и – между строк. Учились сомневаться во всем, даже в том, в чем нельзя было, в чем предосудительно и даже опасно было сомневаться. Помню, когда Мастер, попросив внимания читального зала, начинал делать обзор поступившей в Бийск литературы, удивление переходило в ужас: когда же он успевает все прочитать? Днем – обычная библиотечная суета, вечер он проводит с нами, кружковцами. Что же остается? Ночь? У кого-то даже закралось подозрение: да не читает он вовсе – невозможно!- просто знакомится с аннотациями, вот ивсе. Но пробовали проверить подозрения (насчет аннотаций-то) – и каждый раз были посрамлены. Даже о цепных реакциях в физике – совершенно новые для той поры сведения он, спровоцированный кем-то из наших оболтусов, прочитал целую лекцию, как будто сам сотрудничал и с Хиншелвулдом, и с Семеновым. И даже о Жане Поле Сартре, чьих публикаций мы вообще тогда нигде не видели, он рассказал как о своем знакомом, и поздравил нас с окончательным становлением философско-литературной новинки – экзистенциализма. Б. Тюльков. Записки из книжного дома / Тюльков Б.– Омск, 2002. Учился Леонид Александрович самостоятельно. Учился многому, не только секретам библиотечного дела. Изучал литературу – русскую и иностранную. Философию, историю театра. Все та же любовь к книге заставила изучать языки. Сначала английский. Затем французский, немецкий, польский, основы итальянского. Даже среди коллег Леонида Александровича отличали редкая начитанность, уникальное знание книжного фонда. Юдалевич М. Знаток бийской старины / М. Юдалевич // Бийский рабочий. – 2000. – 15 сентября. Его нередко называли «Бийской энциклопедией» - действительно он знал все о родном городе, начиная от основания Бикатунской крепости до наших дней. Многие читатели библиотеки удивлялись, как в такой хрупкой фигуре сосредоточено так много знания, силы духа и принципиальности. …Во время войны горком и горисполком к Октябрьскому празднику рассылали продовольственные посылки наиболее нуждающейся части интеллигенции. Леонид Александрович неизменно возвращал посылки торготделу. По скромности своей не желая «высовываться» среди других. На этом фоне просматривались гордость и чувство собственного достоинства интеллигента…» Попов В. Интеллигенты / В. Попов // Алтайская правда. – 1991. – 9 февраля. Всю свою жизнь он посвятил служению книге. Особое место в многоплановой деятельности Леонида Александровича занимало краеведение, оно было любимейшим предметом его исследований, неотъемлемой частью библиотечной работы. Первоклассный знаток истории он многое привнес в составление «Летописи г. Бийска», «Летописи Центральной городской библиотеки». Л. А. Мальцев мечтал о постановке своей пьесы с загадочным названием «Андромеда», еще он любил классическую музыку, всю жизнь собирал пластинки с любимыми мелодиями, имел хорошую личную библиотеку. Внутренняя культура, разносторонность интересов, компетентность в вопросах литературы и искусства всегда притягивали к нему самых интересных людей: художников, театралов, музыкантов, литераторов города, края, России. Домникова Л. Л. А. Мальцев / Л. Домникова //Страницы истории Алтая, 2002:Календаь памятных дат. – Барнаул, 2001. – С. 41-44

|

|

30 мая – 100 лет со дня рождения художника Малышева Алексея Павловича (1922 -2004 гг.)

Подробнее >>>После войны Алексей Павлович окончил Харьковский художественный институт, жил на Урале, в Киргизии. С 1974 года его жизнь была связана с нашим городом. В Бийске он работал в Художественно-производственных мастерских Алтайского отделения Художественного фонда РСФСР, преподавал рисунок на художественно-графическом факультете Бийского государственного педагогического института. В 1975 году Малышева приняли в члены Союза художников России, а в 1996 году Алексею Павловичу присвоили звание «Заслуженный художник Российской Федерации». Творчество художника разнопланово: он писал портреты, пейзажи, натюрморты. А. П. Малышевым созданы крупные живописные серии, воплотившие многогранный образ современника. Среди них портретные циклы: «Герои и участники Великой Отечественной войны», «Герои труда города Бийска», «Ветераны труда котельного завода», «Ветераны труда завода «Электропечь». Каждый портрет художника – это свидетельство его любви к людям, чуткости к их внутреннему духовному миру. Замечателен цикл архитектурных пейзажей художника «По древним русским городам», выполненный в техниках акварели и пастели. Алтайские пейзажи легли в основу серии «По шукшинским местам». Алексеем Павловичем созданы серии работ, посвященных пушкинской теме и впечатлениям поездок по Испании. Картины А.П. Малышева хранятся в художественных собраниях музеев Москвы, Фрунзе, Новосибирска, Барнаула, Горно-Алтайска, Бийска, а также в частных собраниях в Испании, Англии, США, Японии, Германии, Бельгии. Рекомендуем прочитать:

|

|

17 апреля – 80 лет Бийскому котельному заводу

Подробнее >>>Свою деятельность завод начал с июня 1942 года. 1-й котел марки Шухова-Берлина ШБ-АЗ был изготовлен в сентябре 1942 года для «Норильскстроя». Всего в 1942 году рабочие Бийского котельного завода выпустили 27 котлов. Через год Народным Коммисариатом тяжелого машиностроения завод был признан лучшим в отрасли, а коллективы механического, вентиляторного и литейных цехов наградили знаками отличиями, вымпелами и похвальными грамотами. В 1944 году завод выполнял важный заказ по приказу И. В. Сталина. За 12 дней необходимо было выпустить 20 котлов для шахт освобождённого Донбасса. Уже через 10 дней коллектив Бийского котельного завода рапортовал о досрочном выполнении задания. 30 июня 1945 года завод выпустил свой пятисотый котел. В 1985 году в связи с выпуском стотысячного котла Бийский Котельный завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Рекомендуем прочитать:

|

|

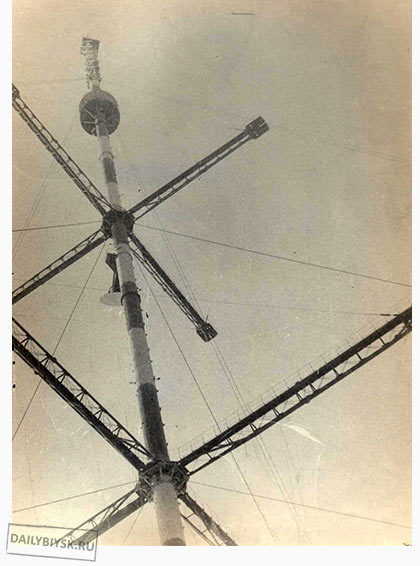

65 лет назад, в апреле, была создана Бийская студия телевидения

Подробнее >>>Общественно-политические программы для бийчан готовили редакторы Н. Г. Чебатков, К. В. Чижиков, М. Д. Кольцов, литературно-драматические – Н. Вилегжанина, М. Ф. Длуговской, детские – А. Ф. Перетягина, Т. И. Квитковская. Первым диктором Бийского телевидения был С. Д. Кондинкин. Рекомендуем прочитать:

|

|

«Чтобы достучаться до сердца читателя, ей пришлось учиться разговаривать не только на языке высоких духовных сфер…» 5 апреля – 75 лет поэтессе Яне Рябине (Глазыриной Татьяне Павловне)

После школы ей пришлось поработать диктором в универмаге, воспитателем детского сада, сверловщицей на машиностроительном заводе. Окончила Алтайский политехнический институт. Работала на олеумном и котельном заводах. Подробнее >>>В 1960 году Та́тьяна Павловна пришла в литературное объединение «Парус». Много лет была его секретарем. Участник многих краевых семинаров. Ее произведения публиковали в журналах «Наш современник», «Алтай», «Бийск». Сегодня Татьяна Павловна – автор шести поэтических сборников. Попыткой «передать через малое полную взаимозависимость во Вселенной человеческой жизни и от собственного я и от отношения к природе» называл стихи Яны Рябины поэт Г. Рябченко. «Чтобы достучаться до сердца читателя, автору пришлось учиться разговаривать не только на языке высоких духовных сфер, но и на грешном языке чувств и страстей. Живой человек скорее поймет язык человеческий, чем Ангельский. Высокое, духовное – через больное и живое!» – писала о творчестве Яны Рябины Л. М. Козлова. ***

Есть мир, который я люблю.

Как будто он – последний миг

Я потерять его боюсь, ***

Под копытами времени, бьющими в цель,

Время давит меня – мы с дорогой сродни – Рекомендуем прочитать:

|

|

19 февраля – 50 лет Герою России Вячеславу Владимировичу Токареву (1972-1994)

Подробнее >>>Вечером 18 августа 1994 года отряды таджикских боевиков напали на погранзаставу. Завязался бой. Когда с наступлением темноты боевики попытались скрытно пробраться к заставе на одном из труднодоступных участков, Токарев с двумя бойцами выдвинулся им наперерез и открыл автоматный и пулемётный огонь. Группа была окружена, заняла круговую оборону. Лейтенант Токарев, бросившись на помощь своим товарищам, выдвинулся вплотную к противнику, уничтожил несколько боевиков, но погиб. Вячеслав Токарев похоронен на Аллее Славы городского кладбища Бийска. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга лейтенант Вячеслав Владимирович Токарев удостоен звания Героя Российской Федерации и награждён орденом «За личное мужество» посмертно. Имя Героя России В. Токарева присвоено школе № 40 и пограничной заставе в селе Кош-Агач Республики Алтай. Рекомендуем прочитать:

|

|

13 февраля – 85 лет со дня рождения художника Ибрагимова Заура Маметовича

Подробнее >>>З. Ибрагимов работает в станковой графике, в технике офорта, меццо-тинто и др. На его картинах пейзажные зарисовки, портреты, натюрмотры. Любимые мотивы живописи З. Ибрагимова: природа Горного Алтая, уголки старого и современного Бийска. Наибольшую известность получили графические серии и циклы картин художника: «По Чуйскому тракту», «По тропам Алтая», «По Бийской ветке», «Рерих на Алтае», «Уголки старого Бийска», «Шукшин». «Главная забота автора - передать гармонию, покой, особенную задушевную прелесть родной земли. Поэтому все творчество талантливого художника озарено доброй светлой улыбкой, проникнуто здоровым оптимистическим мироощущением», - пишет о творчестве З.М. Ибрагимова искусствовед Л.Н. Новикова. Работы художника хранятся в художественных музеях и частных собраниях Новосибирска, Барнаула, в США, Австрии.

Заур Ибрагимов щедро одарен высшим человеческим счастьем – счастьем творчества. Образный мир художника полон доброты, умиротворяющей гармонии, сдержанного, но явственно ощутимого чувства радости от умения творить и радовать своим творчеством других. Рисунки, гравюры, картины З. Ибрагимова проникнуты жизнелюбием, сердечностью, нежным лирическим настроением, располагают к себе так же, как и личность их автора, светлая, обаятельная, покоряющая душевной чистотой и цельностью…в работах художника есть что-то непобедимо молодое, от них веет нежностью и любовью ко всему сущему, в них звенит голос юности. Рекомендуем прочитать:

|

|

11 января – 85 лет писателю Рябченко Георгию Сергеевичу (1937-2015)

Подробнее >>>Ещё в школе он начал писать стихи, потом писал и печатался в институтской многотиражке. В 1958 году, после окончания факультета химического машиностроения Харьковского политехнического института, Георгий Рябченко уехал в Бийск. Работал инженером-механиком на Бийском химкомбинате, начальником конструкторской лаборатории в НПО «Алтай». Георгий Сергеевич – автор 25 научных трудов, 17 изобретений. За свою работу Г. С. Рябченко награждён медалями: «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», а также медалями ВДНХ и почетным знаком «Изобретатель СССР». В январе 1959 года начинающий поэт впервые пришел в Бийское литературное объединение «Парус», а в1990-м году первым из бийских авторов его приняли в Союз писателей России. Георгий Сергеевич руководил Бийским отделением писательской организации края. Около двадцати авторских книг были опубликованы им за многие годы литературной деятельности. Это – стихи и рассказы, повести и сказки, а также переводы с алтайского языка. Георгий Сергеевич – лауреат краевых литературных премий имени В. Бианки (2002), «Лучшая книга года» (2006).

***

*** Рекомендуем прочитать:

|

Бийские юбилеи 2021 >>>

Бийские юбилеи 2020 >>>

М. Ф. Длуговской родился в Бурятии на железнодорожной станции Мысовая.

М. Ф. Длуговской родился в Бурятии на железнодорожной станции Мысовая.

Можно ли назвать строки Д. Шарабарина «изящными» в смысле поэтической архитектуры? Вряд ли. Удивил ли он необычными сравнениями, метафорами и прочими украшениями стихотворной речи? Нет. Требует ли его творческая манера напряженного внимания к каждой строке, иначе рискуешь упустить смысл? И на этот вопрос ответишь отрицательно. Так что же остается? А остается именно… поэзия – выстраданное, выношенное чувство, душевная потребность самовыражения. В стихах Шарабарина – мятущаяся российская душа, задающая бесконечные вопросы, ищущая смысл человеческого бытия и собственного существования.

Можно ли назвать строки Д. Шарабарина «изящными» в смысле поэтической архитектуры? Вряд ли. Удивил ли он необычными сравнениями, метафорами и прочими украшениями стихотворной речи? Нет. Требует ли его творческая манера напряженного внимания к каждой строке, иначе рискуешь упустить смысл? И на этот вопрос ответишь отрицательно. Так что же остается? А остается именно… поэзия – выстраданное, выношенное чувство, душевная потребность самовыражения. В стихах Шарабарина – мятущаяся российская душа, задающая бесконечные вопросы, ищущая смысл человеческого бытия и собственного существования.  Леонид Александрович Мальцев остался в памяти многих его современников страстный книголюбом, разносторонним специалистом библиотечного дела, увлеченным краеведом, наставником молодых литературных талантов, театралом, полиглотом, талантливым шахматистом… И, наверное, редким человеком, даже в свои самые одинокие не чувствовавшим одиночества, потому что рядом с ним всегда были книги, к которым он прикипел с детства.

Леонид Александрович Мальцев остался в памяти многих его современников страстный книголюбом, разносторонним специалистом библиотечного дела, увлеченным краеведом, наставником молодых литературных талантов, театралом, полиглотом, талантливым шахматистом… И, наверное, редким человеком, даже в свои самые одинокие не чувствовавшим одиночества, потому что рядом с ним всегда были книги, к которым он прикипел с детства.

Один из выдающихся художников Алтайского края, график и живописец Алексей Павлович Малышев родился в мордовском селе Спасское. С детства Алексей мечтал стать художником, после семилетки учился в Пермском художественном училище. В декабре 1941 года был направлен на фронт командиром огневого взвода. А. Малышев воевал на Северо-Западном, Ленинградском и 2-ом Прибалтийском фронтах, командовал разведкой дивизиона, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945 - 1945 гг. ».

Один из выдающихся художников Алтайского края, график и живописец Алексей Павлович Малышев родился в мордовском селе Спасское. С детства Алексей мечтал стать художником, после семилетки учился в Пермском художественном училище. В декабре 1941 года был направлен на фронт командиром огневого взвода. А. Малышев воевал на Северо-Западном, Ленинградском и 2-ом Прибалтийском фронтах, командовал разведкой дивизиона, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945 - 1945 гг. ».

17 апреля 1942 года Народным Коммисариатом тяжелого машиностроения СССР был издан приказ «О создании в городе Бийске завода по производству промышленных котлов малой мощности низкого давления». Предприятие организовывалось на базе прибывших в Бийск в марте 1942 года эвакуированных заводов: «Парострой» (г. Москва) и Белгородский котельный. Под строительство основных цехов была выделена площадка с подъездными железнодорожными путями. Руководил строительством завода его первый директор Залман Лейвикович Берлин. В штате нового предприятия было всего 144 человека, которые одновременно возводили стены, устанавливали и запускали станки прямо под открытым небом.

17 апреля 1942 года Народным Коммисариатом тяжелого машиностроения СССР был издан приказ «О создании в городе Бийске завода по производству промышленных котлов малой мощности низкого давления». Предприятие организовывалось на базе прибывших в Бийск в марте 1942 года эвакуированных заводов: «Парострой» (г. Москва) и Белгородский котельный. Под строительство основных цехов была выделена площадка с подъездными железнодорожными путями. Руководил строительством завода его первый директор Залман Лейвикович Берлин. В штате нового предприятия было всего 144 человека, которые одновременно возводили стены, устанавливали и запускали станки прямо под открытым небом.

В 1957 году из только что построенного телецентра началось вещание Бийской телестудии. Программы Бийского телевидения выходили 5 дней в неделю по три часа в вечернее время.

В 1957 году из только что построенного телецентра началось вещание Бийской телестудии. Программы Бийского телевидения выходили 5 дней в неделю по три часа в вечернее время.

Татьяна Глазырина родилась в Бийске, училась в школе № 6.

Татьяна Глазырина родилась в Бийске, училась в школе № 6.

Вячеслав Токарев родился и вырос в нашем городе. В 1989 году он окончил школу № 40. Затем была служба в армии, учеба в Новосибирском военном общевойсковом командном училище, после окончания которого в 1993 году Вячеслав был направлен служить на российско-монгольскую границу. В июне 1994 года В. Токарева по личной просьбе перевели на таджико-афганскую границу заместителем начальника 3-й пограничной заставы десантно-штурмовой маневренной группы Московского пограничного отряда.

Вячеслав Токарев родился и вырос в нашем городе. В 1989 году он окончил школу № 40. Затем была служба в армии, учеба в Новосибирском военном общевойсковом командном училище, после окончания которого в 1993 году Вячеслав был направлен служить на российско-монгольскую границу. В июне 1994 года В. Токарева по личной просьбе перевели на таджико-афганскую границу заместителем начальника 3-й пограничной заставы десантно-штурмовой маневренной группы Московского пограничного отряда.

Член Союза художников России, график, иллюстратор Ибрагимов Заур Мамедович родился в Симферополе. В 1967 году окончил Ташкентский Театрально-художественный институт имени Островского. С 1969 года Заур Мамедович живет в нашем городе. Работал в Бийских мастерских Художественного фонда РСФР, преподавал в БиГПИ. С 1970 года художник принимал активное участие в городских, краевых, всероссийских и международных художественных выставках.

Член Союза художников России, график, иллюстратор Ибрагимов Заур Мамедович родился в Симферополе. В 1967 году окончил Ташкентский Театрально-художественный институт имени Островского. С 1969 года Заур Мамедович живет в нашем городе. Работал в Бийских мастерских Художественного фонда РСФР, преподавал в БиГПИ. С 1970 года художник принимал активное участие в городских, краевых, всероссийских и международных художественных выставках.

Георгий Сергеевич Рябченко родился в селе Дичня Курской области. Он из тех, кто знал о Великой Отечественной войне не понаслышке: в его детстве – и чудо спасения, когда 22 июня 1941 года вместе с родителями удалось вырваться на единственном поезде из горящего города Явора Львовской области, и немецкая оккупация, и гибель отца на фронте.

Георгий Сергеевич Рябченко родился в селе Дичня Курской области. Он из тех, кто знал о Великой Отечественной войне не понаслышке: в его детстве – и чудо спасения, когда 22 июня 1941 года вместе с родителями удалось вырваться на единственном поезде из горящего города Явора Львовской области, и немецкая оккупация, и гибель отца на фронте.